Cuando el desmonte se presenta

como energía renovable

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

A fines de 2020 se inauguraron en Chaco dos centrales térmicas de biomasa incluidas en el Programa RenovAr. En aquella jornada de verano, los discursos de las autoridades celebraban el fomento de las energías renovables y la economía circular. Más allá del énfasis puesto en el aprovechamiento de los desechos, la producción de tanino (y de energía) se sirve de la madera barata que le proveen los desmontes. Un dato que pone en cuestión su supuesta sustentabilidad.

El 2 de diciembre Alberto Fernández, a través de una videoconferencia, inauguró dos termoeléctricas de biomasa forestal en Chaco, las centrales de Indunor y Unitan. “Es una inversión muy importante que lleva trabajo al Chaco y desarrollo a la Argentina”, destacó el Presidente de la Nación. “Celebro que en el Chaco estemos desarrollando proyectos como el que hoy vemos, que son proyectos que suponen grandes inversiones para producir energías renovables a partir del aprovechamiento de residuos forestales”, añadió. En tanto el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, subrayó la importancia de que la provincia sumara una potencia instalada de 19 MW al sistema eléctrico y remarcó, también, que la característica distintiva de las centrales era “el aprovechamiento integral del recurso forestal”. Sin embargo, más allá del énfasis de las autoridades, el uso de madera proveniente del desmonte para la producción de electricidad en las plantas de biomasa, pone en entredicho su supuesta sustentabilidad.

En el marco del Programa RenovAr, de promoción de las energías renovables, se aprobaron 18 proyectos de generación a través de centrales térmicas de biomasa. Ese segmento concentró 156,7 MW de potencia instalada sobre 4726,3 MW adjudicados en las cuatro licitaciones realizadas, que también incluyeron proyectos de generación solar fotovoltaica, eólica, pequeños aprovechamientos hidráulicos y biogás. En la actualidad ocho centrales de biomasa están en generación (75 MW), entre ellas la de Indunor; cuatro en construcción (32,5 MW), una es la de Unitan (a pesar de que ya fue inaugurada); y de las seis restantes (49,2 MW) no se iniciaron las obras o los proyectos fueron cancelados.

Dentro del ámbito de las energías renovables, estas centrales térmicas son las que más puestos de trabajo nacional/local pueden generar durante todo su ciclo de vida. Al mismo tiempo esta tecnología es la que recibe críticas más lapidarias. Las emisiones gaseosas por combustión de biomasa pueden contener contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas y furanos. Algunos especialistas sostienen que es posible hacer una buena gestión de los impactos, aunque subrayan que el monitoreo es caro y que en algunos casos la legislación es laxa. Otra crítica frecuente a esta fuente (y también al biogás) es su eslabonamiento con el modelo de agronegocios. A partir de los testimonios de Graciela Elizabeth Bergallo y Ricardo Tiddi exploramos el vínculo de las centrales térmicas inauguradas en Chaco con los desmontes que impulsa el agronegocio y los impactos socioculturales de ese modelo.

Jorge Capitanich en la inauguración de termoeléctricas de biomasa forestal en Chaco

Sólo se ve el árbol que cae

“Es indudable que la producción de [electricidad a través de la combustión de] biomasa en Chaco tendrá impactos importantísimos, no sólo porque va a significar un aumento de deforestación, destrucción de biodiversidad irreemplazable, sino también por sus impactos socioculturales y en la salud en toda la región”, afirma Graciela Elizabeth Bergallo, magíster en Antropología Social, que integra la Red Agroforestal del Chaco y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

“La deforestación y actividades derivadas han tenido y tienen un impacto directo en las comunidades campesinas e indígenas, sobre todo: penetración en sus territorios, pérdidas de soberanía, de sus fuentes de alimentación y medicinas, espacios históricos y sagrados, destrucción de las sendas utilizadas históricamente, bienes del monte para realizar artesanías, desalojos encubiertos”, enumera Bergallo. “Estos impactos socioculturales no están visibilizados, desde una perspectiva que evalúa lo visible, sólo ‘el árbol que cae’”.

“En la provincia del Chaco el extractivismo comenzó a fines del siglo XIX con la tala de árboles para extraer el tanino, [siguió con] la explotación de algodón, de azúcar y luego de soja”, explica Bergallo, quien publicó el libro Bosques, culturas y Derechos. El impacto sociocultural de la deforestación en territorios del Chaco. “A partir de la década del 2000 avanzó la deforestación hacia el oeste chaqueño, el proceso de deforestación y expansión del monocultivo [de soja] fue paralelo a la concentración de la tierra. Esto pasó en todo el norte argentino”, destaca.

“Es como quemar los libros de la Biblioteca Nacional para calentarse en invierno”

Ricardo Tiddi es físico e integra el colectivo Somos Monte Chaco, espacio conformado en 2018 desde el que denuncian los desmontes ilegales y buscan alternativas, justamente, al modelo productivo que los impulsa.

-¿El bosque es el principal recurso de Chaco?

Posiblemente sí. Claramente, cuando uno habla de recurso, ya lo está capitalizando de alguna forma. El bosque es mucho más que un recurso: puede ser una casa, puede ser un recuerdo, puede ser una farmacia para la gente que vive allá. Para mucha gente que ha vivido y vive en el bosque del Chaco, es la raíz. Pero también es un recurso. Chaco es la primera provincia, según las estadísticas del Ministerio de Ambiente de la Nación, en producción de madera; evidentemente juega un papel muy importante en todo lo que es la economía regional. De hecho, esto no debería ser un problema porque, a diferencia de la minería, podría ser un recurso renovable.

-Un directivo de una de las centrales de biomasa afirmó: “Tenemos la oportunidad de hacer una revolución social, económica y ambiental, si generamos actividad económica con los bosques que hoy están subutilizados”.

-Sé cuál es la trampa de quién dice este tipo de discurso y me gustaría que se entienda. Acá tenemos 4 o 5 millones de hectáreas de bosque, de las cuales se podría decir que 1 o 2 millones todavía están en un buen estado de conservación. No quiere decir que nunca hayan sido tocadas ni que nunca se haya cosechado algo de madera, pero tienen muy poca o muy baja intervención. El resto ya son bosques que fueron intervenidos y se están regenerando.

Se podría hacer una explotación racional de los bosques, sobre todo de los que ya están intervenidos, o aún más de los secundarios, los bosques que están volviendo a crecer. Ahí sí, un manejo apropiado, podría aumentar la cantidad de producción desde un punto de vista forestal, e incluso generar el abastecimiento para una serie de actividades forestales. Pero esto no se hace en Chaco, lo que se hace es seguir avanzando sobre bosques vírgenes, los mejores desde el punto de vista de la conservación.

Si bien el sector forestal es el motor económico de la provincia, hay un desequilibrio enorme entre el pequeño productor, que son los aserraderos, que tienen un atraso tecnológico impresionante y sobreviven; y la forestoindustria, ligada tendencialmente a las dos tanineras [Indunor y Unitan] y a algunas grandes carboneras. Dos o tres empresas monopolizan el 70 % o el 80 % de la madera que sale de los bosques y son tan poderosas que le dicen al Gobierno qué tiene que hacer, no es al revés. Por eso, la industria forestal en Chaco sigue siendo eminentemente minera, de extracción, no tiene nada de sustentable. Cuando hacés un aprovechamiento sustentable del bosque, vas con la motosierra, sacás el árbol, lo cargás en un camión y lo llevás. Esto es lo que hacen los pequeños y medianos empresarios madereros en El Impenetrable y es casi sustentable si no se pasan de una cierta cantidad. Podés sacar 2 o 3 toneladas de madera por hectárea y esto se va regenerando con el tiempo. Después tenés la madera que sale de los desmontes. ¿Qué es un desmonte? Son dos topadoras con una cadena gruesa como las que se usan para anclar los barcos de carga en los puertos. Arrastrando esta cadena en el piso tumban todo lo que encuentran en el medio por 20 ó 50 metros de distancia.

En cuestión de días pueden limpiar una superficie tan grande como una ciudad. Hasta hace poco en Chaco se perdían un promedio de 40 mil hectáreas por año, esto significa 10 veces la superficie de la ciudad de Resistencia. Estamos hablando de 150 o 200 toneladas de madera por hectárea. De estas toneladas, una parte tiene un valor comercial interesante para la taninera, porque es quebracho colorado, pero hay un montón de otras especies. Ahí entran las grandes carboneras, empresas que tienen 100 hornos de carbón andando constantemente todos los días, donde llegan camiones con troncos de madera que, si se promoviera su aprovechamiento, tienen un valor económico altísimo, y que queman para hacer carbón que se exporta.

Las mismas autoridades de Bosques nos dicen que en 2020 el 48 % de los desmontes fueron ilegales. Significa que la mitad de la madera que se produce de los desmontes es ilegal, esto no entra en las arcas del Estado, esto desaparece por completo, porque faltan millones de toneladas de madera.

-¿Cómo se entiende, entonces, que el Gobierno del Chaco publicite que las centrales de biomasa son sustentables?

-Hoy eso es una mentira, porque saben perfectamente que dentro de los hornos de las centrales de biomasa están tirando troncos que vienen del desmonte. Podrían ser sustentables si [la madera] viniera de un bosque manejado donde vos, productor forestal, tenés una cierta cantidad de tierra, sembraste los árboles, los viste crecer (muchas veces necesitás generaciones) y lo terminás cosechando. Es lo que pasa en Estados Unidos, en Suecia o en otros países de Europa donde hay una industria silvícola y forestal ligada a los cultivos.

Lo que hacen en realidad las centrales de biomasa acá es aprovechar una gran cantidad disponible de madera del desmonte a la que no se le da ningún valor agregado. La compran a un precio muy barato y la queman. Esto redunda en un daño para el Estado, porque el valor que podría tener esta madera utilizada de forma racional es inmensamente más grande que el valor que se le da transformándola en carbón o energía.

Foto: Redaf

-Si frenan los desmontes, ¿las centrales podrían funcionar?

-Hoy en día no. Y es mentira cuando en los diarios dicen que si se frenan los desmontes 24 mil trabajadores se quedan sin trabajo. Hay un convenio de corresponsabilidad gremial en el sector forestal que implica que los empresarios forestales deben blanquear a sus trabajadores para reconocerle derechos. Ese convenio da como número oficial entre 5 mil y 6 mil trabajadores forestales, la pregunta es de dónde sacan los promotores de los desmontes que son 24 mil. Tengo dos explicaciones: a) cuentan a todos los trabajadores, incluso los que están en negro, y es muy grave, porque implícitamente están diciendo que el 80 % de la mano de obra forestal está en negro; b) es posible que incluyan a trabajadores que no están directamente relacionados con la actividad forestal, como podrían ser los camioneros, que no necesariamente transportan madera.

En la provincia de Chaco hay unos 800 aserraderos y casi todos manejan madera que viene de aprovechamiento forestal, de la tala selectiva, y no necesariamente del desmonte. Los que se ven perjudicados son aquellos directamente involucrados en los desmontes, que es una cantidad muy inferior de gente, y las grandes empresas que compran madera a un precio irrisorio.

Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.

Fuente: ANRed

Hidrovía: lo que está en juego en el

río Paraná

Por Francisco Pandolfi, Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

Trabajadores, vecinos, pescadores e investigadores hablan acerca de qué pasa en las aguas donde se juega gran parte del destino económico del país. ¿Qué es el Paraná: hidrovía o río? De las promesas de retomar el control a la continuidad privatista, vigente desde el menemismo. Volúmenes y enigmas que fluyen. La impactante falta de controles. El gran ausente en el debate: el factor socioambiental. La experiencia en el lugar donde se ven al desnudo la pobreza y la concentración económica, lo legal y lo ilegal.

La lancha va hacia el norte. A la izquierda, en el Gran Rosario, se erige el nodo agroexportador más importante del mundo; puertos, esqueletos, torres y grúas gigantes que solo pueden verse desde el río, por donde salen la soja, el trigo, la carne, el oro, la plata y todo lo que conocemos y muchas veces desconocemos. A la derecha se ven los humedales, la naturaleza que fue puesta en llamas para favorecer negocios y negociados. Recorrer el Paraná en esta zona, sus entrañas, su cielo abierto, es tan informativo como navegar sus lados ocultos. Allí quedan al desnudo la pobreza y la riqueza: puertos privados, sin controles estatales por donde escapan millones de dólares por año, por día, junto a asentamientos precarios donde la comida y el agua son bienes –o derechos– a veces invisibles.

Puede verse también cómo desde una planta como la de Celulosa Argentina, en Capitán Bermúdez, cuelga un caño por el cual sale a raudales un agua pastosa que de incolora no tiene nada, y cae al río.

Quedan visibles kilómetros y kilómetros de costa privada, repleta de clubes y guarderías náuticas. Uno tras otro interrumpidos, muy de vez en cuando, por algún puerto, también privado.

Estas son algunas de las imágenes que deja la recorrida por este tramo del río más importante del país, sujeto de un debate sobre el presente y el destino en tiempos en que muchos no quieren que se hable del río, sino de la hidrovía.

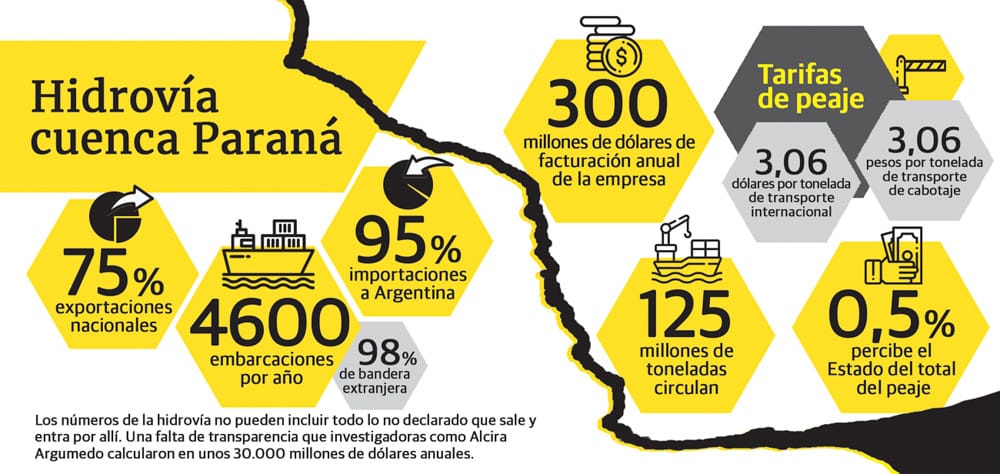

El Paraná es una de las venas abiertas de la Argentina. Algunas cifras: por esta vía fluyen el 75% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones; la atraviesan alrededor de 4.600 embarcaciones al año (98% de bandera extranjera) que trasladan unos 125 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria. Las exportaciones argentinas son, oficialmente, de unos 65.000 millones de dólares anuales, pero una investigadora como Alcira Argumedo (fallecida este mayo) calculó en marzo pasado: “Según nuestras estimaciones el contrabando de exportaciones de mineras, agro-industria, carnes, pesca, combustibles y otros ronda los U$S 30.000 millones por año”. La cifra exacta de cuánta riqueza pasa por la hidrovía es otro enigma sobre el cual no hay control ni precisiones. Según la página del Ministerio de Transporte Nacional, “el Estado percibe solo el 0.5% del total del peaje por tramo”. La palabra “solo” tal vez refleja el estado del Estado.

Estatización pero no tanto

Como parte de las cataratas privatizadoras que caracterizaron al gobierno de Carlos Menem, el 1º de mayo de 1995 no hubo demasiado que festejar: comenzó a regir la concesión adjudicada a la compañía Hidrovía S.A., fusión de la empresa belga Jan De Nul y su par argentina Emepa S.A., para el cobro de peajes y la realización del dragado (trabajo sobre el fondo del lecho para que pase un buque), balizamiento (marcación donde pasa cada barco), modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal.

El contrato era por 10 años, pero en 1997 lo extendieron a 18 y quedó sellado hasta 2013. Hubo más neoliberalismo: el Estado argentino subsidió a la empresa con 40 millones de dólares anuales.

El 21 de enero de 2010 la compañía obtuvo mediante un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández la prórroga de la concesión hasta el 30 de abril de 2021, fecha en la que recientemente se volvió a prorrogar por 90 días en medio de una marcada interna gubernamental, una presión de diversos sectores sociales por un mayor control estatal y una coacción de multinacionales para que sigan reinando sus intereses como ocurre desde hace 26 años. Mientras tanto, continúa usufructuando la hidrovía Emepa S.A., cuyo titular es Gabriel Romero, quien en la causa judicial conocida como de los “Cuadernos” confesó haber pagado 600 mil dólares en sobornos para que la concesión fuese prorrogada.

Más acá, el 28 de agosto de 2020, en el Puerto General San Martín, Santa Fe, el presidente Alberto Fernández festejó el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante el cual el Estado comenzaría a administrar la vía navegable junto a las siete provincias costeras: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires. Se creó la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, empresa cuya participación es del 51% del Estado Nacional y un 49% dividido en los siete distritos. ¿El objetivo? La administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la hidrovía.

Sin embargo, el anuncio que presagiaba la estatización quedó pulverizado tres meses después, cuando el 26 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 949 con el llamado a licitación pública “nacional e internacional”. Carlos del Frade, escritor, periodista y diputado del Frente Social y Popular por Santa Fe, le dice a MU: “Con la hidrovía está ocurriendo lo mismo que pasó con Vicentín. El Gobierno había avanzado para la expropiación y retrocedió. En este caso habló de una empresa federal, expresó que las provincias serían propietarias de la hidrovía y eso ya no existe”. Coincide Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y referente del Movimiento Arraigo: “El decreto 949 es una marcha atrás; el fantasma de Vicentín está palpable porque la vinculación es evidente: Vicentín era uno de los principales usuarios de la hidrovía mientras estuvo en actividad”.

El 23 de abril pasado, siete días antes de que culminara la concesión, en un accidente de tránsito falleció Mario Meoni, hasta entonces Ministro de Transporte; su lugar lo ocupa Alexis Guerrera, también del Frente Renovador de Sergio Massa. La visión en cuanto al Paraná parece ser la misma que la de su antecesor: afirma que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo del dragado, balizamiento y mantenimiento “ni en 90 días, ni en un año y medio, ni en dos”.

No acuerdan con el ministro María Rosa Carreño y Griselda Gianni, trabajadoras desde hace 40 y 37 años respectivamente, de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, organismo que hoy depende de Transporte y que, previo a la privatización, se encargaba del dragado y balizamiento: “La empresa privada está dragando con nuestras dragas y balizando con personal que era nuestro, ¿cómo no va a poder hacerse cargo el Estado? Falta voluntad política y decisión”, argumenta Griselda. “Solo falta mayor cantidad de personal porque nos desmantelaron”, suma María Rosa.

Desorganización organizada

Antes de 1995, Vías Navegables formaba parte del Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, hasta que las construcciones portuarias dejaron de ser tarea del Estado para darles paso a las privatizaciones portuarias. “Al concesionarse nos cortaron los brazos y las piernas; solo hacemos los relevamientos del río, el estudio que verifica la demarcación y dónde van las boyas, pero nos desguazaron: ni embarcaciones tenemos”, cuenta Griselda, que sentencia: “Nuestro edificio en el puerto ni agua potable tiene. En el gobierno de Macri nos cortaron hasta las horas extras, mi sueldo es de 33 mil pesos, ni antigüedad nos pagan. Si hay otra concesión, chau, Vías Navegables termina hundida”. María Rosa aporta otra arista: “Además del peaje, el Estado dejó de cobrar el canon por la extracción de arena”. En los 80, trabajaban 325 personas en el organismo; hoy, solo 55.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) corrió una (mala) suerte similar. Carlos Preiti vivió ese viraje. Trabajó allí 41 años y durante 12 fue responsable técnico de la ex Unidad de Gestión Ambiental (Santa Fe): “El Estado se fue desorganizando alrededor de algo que estuvo muy bien organizado: la planificación del extractivismo. Teníamos altos estándares muy altos para el mercado externo e interno, pero desaparecieron con Menem. Desde entonces los dueños de las empresas firman una declaración en la que juran que cumplen con todo, y con eso ya elaboran, faenan, crían, casi sin ninguna inspección”.

Víctor de Girolamo es delegado actual del SENASA Rosario, donde trabaja hace 18 años: “Se cuida mucho lo que se exporta pero no lo que llega a la mesa de los argentinos; se hace con menos calidad y controles. Si bien con quien peor estuvimos fue con Macri, a medida que pasan los gobiernos perdemos funciones como ente controlador; cada vez nos falta más gente por despidos, jubilaciones, fallecimientos y no se repone”. Los puertos privados se multiplican, los frigoríficos se amplían, pero los operarios del SENASA se reducen. Lo describe Víctor: “Mínimo tendríamos que ser 8.500 trabajadores en el país; sin embargo, cada vez somos menos: en 2017 el macrismo echó a 338 personas. Éramos 6.600 y hoy seremos 6.000, de los cuales solo el 20% es planta permanente y el 80% somos contratados”.

Des-control

El 2 de septiembre de 1996 se dispuso la creación de un órgano de control dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte de Larga Distancia, pero nunca se materializó. Un tiro en los pies a sí mismo del Estado, que evitó fiscalizar qué pasaba por las aguas del segundo río más largo de Sudamérica, después del Amazonas. “Lograron que las empresas hicieran lo que quisieran. En ese entonces era funcionario, con ingreso irrestricto a frigoríficos y puertos, pero a partir de ese momento tuve que esperar que me autorizaran a entrar. ¡Hasta amenazamos ingresar con un escribano! Los puertos privados son como embajadas: tienen reglas propias”, asegura Preiti.

El SENASA también verificaba que los residuos portados por las embarcaciones tuvieran el tratamiento indicado: “Los barcos son una fábrica andando que producen basura orgánica e inorgánica, pero la gestión pasada nos sacó ese control y se lo dio a Prefectura, que no lo llevó a cabo pese a ser de las tareas más importantes porque desechan la basura en el agua”, sigue Víctor de Girolamo. “Deberíamos ejercer un control estatal con poder de policía sanitario que muchas veces no hacemos. Como no tenemos gente propia, capacitamos a personal de la empresa, que termina autocontrolándose. Hace 15, 20 años que el Estado no controla prácticamente nada; es como poner al lobo a cuidar el gallinero”. ¿Cómo funciona actualmente? “La gestión de Macri les dio el poder a las exportadoras, retirando controles muy importantes. El perito, quien debe aprobar lo que se carga, ya no sube más a todos los buques porque el gobierno anterior generó una matriz de riesgo y solo subimos a un 20% de los que pasan por nuestros muelles”.

Desde el río, la falta de controles aparece a simple vista. El club náutico Remeros, como lo hicieron antes tantos otros y lo harán en un futuro tantos más, agranda la caleta donde estacionan los veleros; el espigón de hormigón se amplía y el río es destinatario de los escombros levantados por esa máquina excavadora que se mueve de un lado al otro. Al lado, justo donde emergen alambres sueltos, se sitúa la playa pública, un escueto paréntesis entre entidades privadas.

Daniela Montagnini es ingeniera hidráulica y participa del Foro por la Recuperación del Paraná. Dice a MU: “El río es un recurso natural estratégico. Por sus características únicas en el territorio nacional, la cantidad de especies de flora y fauna que sustenta, así como de poblaciones humanas asentadas en sus márgenes, su administración, control y mantenimiento no deberían entregarse a manos privadas, ni nacionales ni extranjeras”. Profundiza: “Se dejaron de realizar mediciones periódicas de la condición morfológica del cauce, de las islas y de los cursos secundarios del río Paraná. No se midieron caudales en condición de crecida o estiaje en la totalidad de las estaciones –que antiguamente lo hacían– por la reducción de personal capacitado y falta de inversión en equipamiento técnico específico, flota de embarcaciones livianas y sistemas de medición automática”. Daniela, como el Estado, carece de información: “No es posible acceder a informes producidos por el consorcio Jan De Nul-Emepa; si los hubiera, no son de acceso público”.

Jorge Bártoli, referente de la organización El Paraná no se toca, suscribe: “La hidrovía ha tenido efectos ambientales muy poco evaluados, como la erosión de sus costas, la modificación del curso natural, las modificaciones sobre niveles históricos de la altura en el río”. Y analiza: “No se puede avanzar en un proceso licitatorio transparente sin que haya un estudio ambiental adecuado y en estos años no lo hubo. El principal dato es que faltan datos”. Sobre esto focaliza Luciano Orellano, autor de Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná, libro imprescindible para entender la historia y el presente: “Lo único que está claro es lo que el Estado le subsidió a Hidrovía S.A. hasta 2001-2002. El Estado argentino carece de una base de datos; la información que tiene fue suministrada por la empresa”.

Antonio Yapur, presidente de la Coordinadora de la Costa santafesina e integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, sostiene: “El Estado debe controlar pues está comprobado que los puertos privados son cómplices de la evasión en las exportaciones estimadas en un 20 % del total”.

Ambiente caldeado

En la página del Ministerio de Transporte hay un apartado titulado “Desafíos de la nueva obra”, en el cual se consigna: “La nueva concesión debería revertir los motivos que generan la pérdida de tiempo y congestión en el tráfico actualmente”. Para eso, exhorta a “la existencia de mayor profundidad para adaptar la vía navegable a los nuevos tipos de embarcaciones que permita navegar con mayores calados”. No se mencionan los desafíos ambientales, ni el modo en que esa mayor profundidad afectaría al río. El tema ni figura. No resulta un “desafío”.

“Hoy navegan los barcos Panamax (diseñados para ajustarse a las dimensiones permitidas del canal de Panamá). Pero ya existen los post o gran Panamax, más grandes que los actuales. El mercado de exportación granaria requiere buques de mayor calado y para eso se necesita ampliar el dragado”, comenta Bártoli. “Estamos ante la amenaza de un desastre ambiental por carecer de un estudio de impacto ambiental serio. No puede prevalecer la mirada productivista, por eso decimos que el Paraná no es una hidrovía, sino un río, un curso de agua de mucha importancia para la vida humana; de una biodiversidad invalorable que buscan transformar en un zanjón para que vayan y vengan barcos. Está claro que el medio ambiente es el gran ausente en la discusión”.

La Multisectorial Humedales nació en agosto del año pasado tras las quemas de 300 mil hectáreas en el Delta del Paraná. Está conformada por vecinas y vecinos autoconvocados y movimientos socio-ambientales. Siete de sus activistas dialogan con MU. Rodolfo: “Si el río se profundiza en base a la misma agua, hay agua que llenará donde antes había tierra, lo que genera que haya menos agua en los costados y, por ende, se sequen las lagunas y los arroyos. Esto coincide con la pampeanización de la isla, en un ecosistema que no es la Pampa”. Lisandro: “Estos proyectos destruyen a 30 años, sin embargo no hubo ni una consulta popular. La intención de volver a privatizar la concesión completa un círculo, porque a barcos más grandes, más necesidad de dragado. A eso se le suma la construcción de terraplenes por parte de terratenientes para extender la frontera agrícola ganadera, cerrando el círculo de destrucción”. Anabel: “El río es un sujeto de derecho, tiene un valor independiente de la productividad humana; en su entorno viven un montón de ecosistemas que debemos conservar porque si no se seguirá prendiendo fuego todo”.

Continúa Antonela: “Al pensar la hidrovía con una visión economicista, se olvidan de las leyes y acuerdos consagrados, como las convenciones del Cambio Climático y RAMSAR; la Ley General del Ambiente; el Acuerdo de Escazú firmado recientemente por el Gobierno Nacional. Si no se tienen en cuenta, se vulneran los derechos del ambiente así como de los seres humanos; por eso decimos que somos ‘cuidadanos’ y nos parece fundamental que se modifique el Código Penal para incorporar los delitos ambientales”. Andrés: “Para que las leyes dejen de ser una puesta en escena, es clave la ciudadanía presionando a los gobiernos”. Magalí: “Les molesta la participación ciudadana porque en la ilegalidad suceden muchos negocios; mientras, en los barcos extranjeros ya se están llevando nuestra agua potable”. Estefanía: “Nos quieren vender espejitos de colores prometiendo que las empresas traerán trabajo, cuando el cordón industrial no solo está contaminado sino lleno de desocupados; estos proyectos no son inclusivos, son invasivos”.

La resistencia a una nueva privatización se huele en las calles y también en las redes sociales. Las organizaciones multiplican su defensa a un medio ambiente dejado de lado. Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Carlos Manessi alza la voz: “El río está contaminado por agrotóxicos, desechos industriales, aguas servidas provenientes de los sistemas cloacales y de pozo. Que haya bajado su caudal en los últimos años producto del cambio climático, potencia la contaminación por agrotóxicos debido a que la mayo parte de la soja producida en América del Sur está instalada en las regiones de influencia del Paraná”. Y culmina: “Al río lo estamos desconociendo pensándolo solo como vena económica… y cuando terminemos de destruirlo, otra historia será la de este país”.

Los dólares y el trueque

El sureste de Rosario tiene prohibida la vista al río. Kilómetros de rejas negras resguardan terminales portuarias, areneras, industrias, frigoríficos. No es casualidad que en las barrancas que dan al río se emplace una serie de asentamientos humildes. La Sexta (a punto de ser desalojado para la ampliación de la Ciudad Universitaria), Tablada, Villa Manuelita, La Planchada, Mangrullo y Saladillo son los barrios empobrecidos en toda la margen sureste, que miran cómo se van las riquezas, barquito a barquito, y ni migajas quedan. Carlos del Frade es terminante: “El caso Santa Fe sintetiza el drama. El año pasado, por los 700 kilómetros de costa pasaron 21 mil millones de dólares de exportaciones por las cinco aduanas. No le quedó un peso a la provincia por una modificación de la Constitución Nacional durante la Guerra del Paraguay en 1866 y que el menemismo retomó como argumento para los pactos fiscales, desde 1991 en adelante”.

Aquel cambio deja a los distritos sin posibilidad de cobrar impuestos a las exportaciones que tengan como origen sus territorios. Mientras tanto, se multiplican nuestras penas en las provincias costeras: en Rosario, donde el 20% de las personas recibe asistencia alimentaria del Estado, hay 506 mil personas bajo la línea de la pobreza y en Santa Fe capital, 212 mil; en Chaco, el 66% de los menores de edad son pobres. Corrientes tiene un 42,9% de su población en la pobreza; Misiones, 37.7%, Formosa un 36,4%; Buenos Aires un 51%.

En Tablada, a metros del puerto rosarino, se erige el Bachillerato Popular de Gestión Social de Ciudad Futura. De allí egresaron Estela y Wanda. Las acompaña Corina, vecina que ayuda en lo que haga falta. Los barrios populares siempre tuvieron, tienen y tendrán voces, tan potentes como subestimadas. Denuncia Wanda: “Lo único que nos queda del puerto son las enfermedades. Nos llenan de pelusitas, cáscaras desprendidas de los cereales que afectan las vías respiratorias”. Y agrega: “Sufrimos el humo, el olor a quemado y convivir con roedores”.

Estela, tras haber terminado el Bachi, decidió ser docente y hoy da clases de Ciencias Sociales. Entonces, enseña: “A la contaminación del suelo y del agua, se suma que en parte del barrio no hay cloacas. Las empresas poceras descargan directamente al río; esto es terrible”. Sobre la pobreza, detalla: “Volvió el trueque y hay muchos ‘roperitos’ con venta de ropa usada. Es muy triste la situación; tendríamos que organizarnos por otras cosas, no para que la gente coma”. Corina la complementa: “Ya no sabemos qué hacer; hay un montón de vecinos que abren comedores para tener la comida asegurada”.

En el asentamiento Los Pumitas, en el barrio Empalme Granero al noroeste de Rosario, vive Edgardo Orellano. Es pescador. Y como todo pescador tiene voz, aunque no se la escuche al discutir la hidrovía: “En Santa Fe somos 5.000 pescadores, todos trabajando en negro mientras los frigoríficos exportan en dólares. ¿Cómo justifican la compra? ¿Quién los fiscaliza? ¿Llueven pescados dentro de las empresas, como decía la Biblia? Se autocontrolan, entonces cuando la AFIP los revisa… pobrecitos, tuvieron pérdidas, ¡no pagan ganancias y están exentas de ingresos brutos, es un negocio redondo! El Estado debe tener el control, no solo por lo económico y lo ambiental, también porque entra y sale el contrabando de mercadería, de personas y de drogas”.

Lo ilegal

Edgardo es papá de Carlos, “Bocacha”, como lo apodaban. “A mi hijo lo mataron en Ming, confitería bailable que era un puerto de droga. De noche pasaban delante de Prefectura a dejar ‘mercadería’; tenemos un audio, presentado en la justicia, en el que el abogado le dice al dueño ‘sacá eso de ahí, poné todo en caja de vinos’. Como ese ejemplo hay un montón: traen droga por el río, pero al ser todo privado hacen lo que quieren”.

Bocacha fue a bailar a Ming River House la madrugada del 24 de febrero de 2020 y su cuerpo apareció flotando en el Paraná dos días después. “Todos sabemos lo que pasa, pero no podemos creer que sea tan evidente. Quieren sacar del río al pescador porque nosotros vemos lo que pasa las 24 horas, en medio del silencio y la oscuridad, como cuando va una lancha a buscar algún paquete que se ‘cayó’ de algún barco…”.

Del Frade es una de las personas que más ha investigado el tema desde el periodismo: “Discutir la hidrovía es discutir el narcotráfico, porque desde 1978 es una de las principales vías de acceso. Desde acá salen los contenedores a Europa como quedó demostrado con las 16 toneladas de cocaína que en marzo se descubrieron en Alemania”. Y completa: “El 24 de abril se cumplieron 43 años del primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llegó desde la zona franca de Bolivia a Rosario. Son maniobras que se hacen desde los nichos corruptos del Estado a partir de que vino Emilio Massera a legitimar y avalar estas dinámicas. Es uno de los negocios principales de la hidrovía, sin control porque no está permitido investigar los cargamentos cuando los barcos están en circulación. En la hidrovía están en juego dos riquezas: la legal y la ilegal”.

90 días

«Nadie está pensando prorrogar la concesión”. Las palabras de Alberto Fernández parecen haber quedado en el olvido, igual que la conformación de la Sociedad del Estado impulsada en agosto de 2020. Primero el decreto 949 y luego la prórroga concesionaria diluyeron los dichos del presidente, así como los augurios de estatización. Al cierre de esta edición, el pedido de MU para entrevistar al ministro Guerrera no había sido respondido.

Los pliegos para la licitación “nacional e internacional” se encuentran en proceso de diseño y elaboración, a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Hidrovía, que asesora al Ministerio de Transporte. Presentados los pliegos, se recibirán las ofertas en el lapso de 180 días, que analizará la Comisión Evaluadora cuya composición aún se encuentra en instancia de selección.

Así como sucedieron los hechos, queda al descubierto la inacción gubernamental en los 17 meses de gestión: “Hubo una estrategia del Ministerio de Transporte de no hacer nada, para que llegara el 30 de abril y prorrogar la concesión”, asegura Pedro Peretti, que mira al futuro: “Tenemos 90 días para seguir peleando que se construya una empresa estatal. Hay tres requisitos indispensables para lograr soberanía: que el peaje lo cobre el Estado, que las dragas se construyan en Argentina y que se haga el Canal Magdalena para que no haga falta salir del país para exportar nuestra mercadería. No hay obstáculo que nos lo impida”.

Del Frade proclama: “Estos 90 días deben servir para democratizar la información, generar conciencia y conseguir mayoría política para impulsar la reactivación del protagonismo del Estado, con el fin de que la mayor parte de la riqueza le quede al pueblo argentino, quien la ha parido. Para eso, es vital dejar de tener un Estado bobo, cómplice y espectador de los negocios de las multinacionales”. Y añade: “No podemos repetir el esquema capitalista, en que las inquilinas ponen condiciones al propietario. Es un tema de decisión política y me parece que no da para especular tener 19 millones de personas en la pobreza”.

Desde el 1º de mayo de 1995 hasta el 30 de abril de 2021 pasaron 25 años, 11 meses y 29 días de concesión privada de las vías navegables del río Paraná. Precisamente 9.496 días en los que se llevaron las riquezas y ha quedado la pobreza. El gobierno nacional, para revertirlo, no tiene en sus manos mucho más que una posibilidad. Y 19 millones de urgencias.

Fuente: lavaca

Club de París: Rechazamos el nuevo

acuerdo de pagar sin investigar

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con el Club de París. Pero los reclamos del Club de París son absolutamente cuestionables: una parte importante de esa deuda fue contraída por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, y otra corresponde a los negociados de la estatización de deudas de empresas privadas. Rechazamos un acuerdo que reconoce un endeudamiento fraudulento sin investigarlo.

Los países del Club de París tienen una larga relación como usureros de la Argentina. No tuvieron reparos en prestarle a la última dictadura y ahora intentan cobrar helicópteros que nunca se enviaron y submarinos que no funcionaron. Sus reclamos protegen el desfalco de empresas privadas que pasaron sus deudas al Estado. El último acuerdo de pago, firmado en 2014 por el entonces ministro de economía Axel Kicillof, se realizó sin que se publiquen detalles sobre la deuda reconocida, los intereses aceptados y otras condiciones: la presunta deuda pasó de los USD 6.706 millones que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que iba a pagar, en 2008, a los 9.690 MD acordados, sin explicación clara.

Este acuerdo, mientras siguen las negociaciones con el FMI por el gigantesco préstamo contraído por el Gobierno entreguista y antiobrero de Mauricio Macri, tiene como supuesto objetivo evitar mayores zozobras en la economía local, postergando nuevamente el “default”. Ni así son suficientes esas concesiones para las calificadoras de riesgo que aumentan el chantaje, bajando al país de la categoría de “emergente” a “standalone”. Estas negociaciones, acuerdos y concesiones, condicionan la economía nacional y condenan a nuestro pueblo a la continuidad del ajuste en curso, más pobreza y miseria, menos salud y educación, y a la profundización del modelo extractivista y depredador de la naturaleza.

El acuerdo con el Club de Paris (postergar el pago de USD 2.000 millones al menos hasta marzo y pagar, entre julio y febrero, USD 430 millones) demuestra que no se tratan de simples operaciones comerciales, sino que hay intereses geopolíticos que buscan imponer determinadas medidas de política económica junto a nuevos negocios para sus empresas. Es un gesto de los gobiernos de Europa y Japón en línea con la política del imperialismo yanqui que observan con agrado el actual ajuste del gasto público y aspiran a que el Gobierno se someta a las exigencias del FMI.

Lo anunciado muestra las contradicciones de la política del Gobierno nacional. Por un lado, denuncia por fraude a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, y pide que se investiguen las responsabilidades legales por la deuda con el Fondo. Pero más allá de estos dichos, en la negociación con el FMI y el Club de París acuerda pagar sin analizar el origen y usos de esas supuestas deudas.

Un camino que defienda nuestros intereses y derechos debería comenzar por la investigación de la legitimidad y legalidad de todos los reclamos de deuda, suspendiendo los pagos mientras esa investigación se lleva adelante. Tenemos derecho a no pagar lo que el pueblo no debe, y el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, deberían obrar en ese sentido.

La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza, no con el FMI, el Club de París o los especuladores.

Campaña “Tu Solidaridad rompe el

bloqueo: Jeringas para las vacunas

cubanas”

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

Es por todos sabido que los Estados Unidos está aplicando un genocida bloqueo a Cuba desde hace más de 60 años, una decisión unilateral y extraterritorial que viola todas las normas jurídicas y que ha sido rechazado masivamente en las Naciones Unidas 29 veces por la comunidad internacional.

A pesar del bloqueo, Cuba ha destinado la mayoría de su presupuesto a la inversión en educación y salud, lo que le permitió en pandemia, desarrollar cinco candidatos vacunales, totalmente realizadas desde el esfuerzo de laboratorios propios, única experiencia de investigación, desarrollo y producción de vacunas totalmente estatal.

Aquí se genera una trágica paradoja, Cuba tiene la capacidad de desarrollar y producir vacunas, pero tiene la dificultad de adquirir, por el bloqueo, Jeringas y agujas para vacunar a su población.

Esto motivó que el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MAS Cuba), la Unión de Residentes Cubanos en Argentina (URCA) y la Asociación Argentina de Graduados en Cuba (AAGraCuba), históricas organizaciones de la solidaridad, tomaran la decisión de lanzar la campaña “Tu Solidaridad rompe el bloqueo -Jeringas para las vacunas cubanas”.

Con esta campaña nos propusimos comprar y enviar jeringas y agujas a Cuba, lo que contribuiría a que pudieran cumplir con el objetivo de vacunar a su pueblo, a pesar del bloqueo.

De esta manera, abrimos una cuenta corriente en el Banco Credicoop N° 191-173-010100/3 CBU 1910173855017301010032 a nombre de la Casa de Amistad Argentina-Cubana de Buenos Aires, en la que se recaudan los fondos necesarios (Información de la cuenta en Facebook MAS CUBA), a la fecha hemos adquirido 720.000 kits de jeringas y agujas para vacunación, y de estas, hemos enviado a Cuba un primer embarque de 380.000 jeringas y 359.000 agujas, a través de la aerolínea Cubana de Aviación

Esta propuesta fue tomada también por otras organizaciones solidarias del continente y de Europa, lo que al momento hemos asegurado un flujo de aproximadamente 6 millones de kits de jeringas + agujas.

Referencias: Alberto Mas -Secretario CAPAC- Telef. 11-4497-8235 / Alexander Catalá -Vicepresidente URCA- telef. 380-455-3160 / Ruben Záccaro -Presidente Casa de Amistad Argentina-Cuba de Bs. As.

CAMPAÑA “Tu Solidaridad rompe el bloqueo – Jeringas para las vacunas cubanas”

Es por todos sabido que los Estados Unidos está aplicando un genocida bloqueo a Cuba desde hace más de 60 años, una decisión unilateral y extraterritorial que viola todas las normas jurídicas y que ha sido rechazado masivamente en las Naciones Unidas 29 veces por la comunidad internacional.

A pesar del bloqueo, Cuba ha destinado la mayoría de su presupuesto a la inversión en educación y salud, lo que le permitió en pandemia, desarrollar cinco candidatos vacunales, totalmente realizadas desde el esfuerzo de laboratorios propios, única experiencia de investigación, desarrollo y producción de vacunas totalmente estatal.

Aquí se genera una trágica paradoja, Cuba tiene la capacidad de desarrollar y producir vacunas, pero tiene la dificultad de adquirir, por el bloqueo, Jeringas y agujas para vacunar a su población.

Esto motivó que el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MAS Cuba), la Unión de Residentes Cubanos en Argentina (URCA) y la Asociación Argentina de Graduados en Cuba (AAGraCuba), históricas organizaciones de la solidaridad, tomaran la decisión de lanzar la campaña “Tu Solidaridad rompe el bloqueo -Jeringas para las vacunas cubanas”.

Con esta campaña nos propusimos comprar y enviar jeringas y agujas a Cuba, lo que contribuiría a que pudieran cumplir con el objetivo de vacunar a su pueblo, a pesar del bloqueo.

De esta manera, abrimos una cuenta corriente en el Banco Credicoop N° 191-173-010100/3 CBU 1910173855017301010032 a nombre de la Casa de Amistad Argentina-Cubana de Buenos Aires, en la que se recaudan los fondos necesarios (Información de la cuenta en Facebook MAS CUBA), a la fecha hemos adquirido 720.000 kits de jeringas y agujas para vacunación, y de estas, hemos enviado a Cuba un primer embarque de 380.000 jeringas y 359.000 agujas, a través de la aerolínea Cubana de Aviación

Esta propuesta fue tomada también por otras organizaciones solidarias del continente y de Europa, lo que al momento hemos asegurado un flujo de aproximadamente 6 millones de kits de jeringas + agujas.

Referencias: Alberto Mas -Secretario CAPAC- Telef. 11-4497-8235 / Alexander Catalá -Vicepresidente URCA- telef. 380-455-3160 / Ruben Záccaro -Presidente Casa de Amistad Argentina-Cuba de Bs. As.

Nuevo ataque del dueño de Manaos

a comunidades indígenas de Santiago

del Estero

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) denunció que el fundador de la empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido, irrumpió con topadoras, armas y patotas en un territorio de la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo originario Guaycuru, en Bajo Hondo, a unos 80 km al sudeste de Quimili.

Son once las familias guaycurúes que aún resisten el desalojo en Bajo Hondo. Rodeados de los campos del empresario de Manaos, conservan en un territorio comunitario el único monte que existe en la zona y que les permite criar sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.

Según un comunicado compartido en redes sociales este fin de semana, Canido, junto a una decena de personas armadas, ingresó al territorio comunitario el sábado por la madrugada, haciendo disparos con armas de fuego sobre los hogares de los integrantes de la comunidad. “El ingreso se produjo de noche junto con una topadora que destruyó un alambrado comunitario. Por la mañana, la Policía de Santiago del Estero fue a testificar la situación y la banda armada continuó con los disparos y se negaron a identificarse”, lamentaron desde el Mocase.

El pasado 12 de junio, Canido ya se había presentado en la comunidad junto a medio centenar de efectivos de infantería de la Policía de Santiago del Estero, con el único propósito de expulsar a las familias de sus tierras. El operativo fue ordenado por la jueza Rosa Falco, a pesar de que hay leyes nacionales vigentes que suspenden la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. El desalojo fue frenado gracias a la resistencia popular y la intervención de Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Ese día, al irse la policía, el grupo de matones de Canido derribó alambrados y reiteró sus promesas de venganza, promesas que se cumplieron lamentablemente este sábado.

Canido tiene, desde 2003, una innumerable cantidad de , asociación ilícita, envenenamiento de pozos de agua, daños y agresiones, usurpación de campos y desmonte ilegal. Sin embargo, continúa expandiendo sus territorios en la zona, con la connivencia del poder político, judicial y policial.

“Jueza Rosa Falco, suspenda el desalojo. Todos los organismos nacionales de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación le piden la suspensión por clara violación de la Ley 26.160 y al derecho constitucional que protege las Comunidades Indígenas”, sostienen desde Mocase.

La propia titular del INAI, Magdalena Odarda, volvió a pronunciarse sobre este conflicto y pidió el cese de estas prácticas ilegales y que se investiguen las denuncias de la comunidad.

“Basta de bandas armadas en nuestros territorios comunitarios. No al desalojo de la comunidad indígena Yacu Kachi”, concluyeron desde la organización campesina santiagueña.

Fuente: La tinta

«Somos orgullo»

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ una militante barrial del Espacio de Género «Domitila Chungara» de la OLP-Resistir y Luchar, expresa lo que siente, en función de todo lo que se ha peleado para que el mundo reconociera lo que siempre se invisibilizó.

Somos orgullo porque somos un colectivo que resiste, que se atreve a soñar incluso cuando el mundo no nos lo permitía, somos amor, somos revolución.

Éstos días nos movilizan con mucha intensidad, son días de reconocimiento de derechos.

Ésta semana el estado nacional aprobó la del de cupo laboral travesti-trans. Algo que suena tan simple como eso, permitir a fin y al cabo el acceso al trabajo.

Dicho colectivo travesti-trans costó muchas vidas, muchas pérdidas y mucho dolor, no nos olvidemos de Tehuel, sigue desaparecido por el simple hecho de ir a buscar un trabajo y nunca volvió. Dónde está? Qué pasó?. Hoy es un buen día para recordar que nadie tiene que desaparecer y que nunca vamos a dejar de buscar.

Hoy celebramos el orgullo, celebramos ser reconocides en nuestra historia y nuestra lucha. Aún así la agenda sigue, seguiremos peleando con la diferencia que ya no somos un puñado suelto, muchos compañeros, compañeras y compañeres año tras año se suman a nuestro recorrido

En el Día del Orgullo, el movimiento

LGBTI+ recordó a quienes no pudieron

“tener una vida digna”

Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021.

Este lunes se conmemoró el primer Día del Orgullo con cupo laboral travesti-trans y con aborto legal, seguro y gratuito.

En el Día del Orgullo, el movimiento LGBTI+ recordó a quienes no pudieron “tener una vida digna”

Se realizó la sexta edición de la Marcha Plurinacional Antirracista contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios en la plaza del Congreso, donde se recordó que se trata de «una fecha de reclamo y de mucha lucha para decir basta, una jornada de denuncia y para recordar a todas las muertas».

28/06/2021

Foto: Julián Álvarez/Télam

Durante toda la jornada, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de una serie de actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, entre las que se destacaron la sexta edición de la Marcha Plurinacional contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios, el lanzamiento de la campaña #JugáLimpio y la realización de una pegatina reclamando justicia por el crimen de Octavio Romero, cuyo caso llegó a la CIDH.

En este marco, manifestantes entrevistadas en la Plaza del Congreso, recordaron a sus compañeras mayores de 40 años, quienes “sufrieron violencia institucional, no pudieron tener una vida digna y muchas de ellas están viviendo en la miseria”.

Esta marcha, que fue la primera en incorporar la expresión “transhomicidios”, fue convocada por más de 30 organizaciones LGBTI+ con distintas consignas para denunciar y visibilizar los crímenes de odio y la violencia estructural, reclamar la aparición con vida de Tehuel y exigir políticas públicas de reparación histórica para las diversidades.

Say Sacayán, hermano trans de Diana Sacayán y Coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), dijo que “estamos planteando la figura política del transhomicidio, que es la muerte de las transmasculinidades, y expresando las violencias que sufren los cuerpos transmasculinos y la invisibilización de las violencias que atravesamos en todos los ámbitos”.

Cientos de activistas esperaban la lectura del documento con música y baile para celebrar los derechos adquiridos, pero también para denunciar y visibilizar la violencia estructural. También portaron carteles que interrogan “¿Dónde está Tehuel?”, el joven trans desaparecido hace más de tres meses cuando iba a una entrevista de trabajo.

Por su parte, Marcela Tobaldi, mujer trans, referente de la Asociación civil La Rosa Naranja, dijo que “esta marcha se inicia hace seis años con el travesticidio de Diana Sacayán, la historia del movimiento travesti, es una historia plagada de muerte”.

Tobaldi agregó que “nos falta el reconocimiento de la violencia institucional que sufrieron las compañeras mayores de 40 años, que no pudieron tener una vida digna, muchas de ellas viviendo en pobreza y miseria”.

Y adelantó que “la próxima ley que vamos a trabajar es la reparación histórica por la violencia estructural. Necesitamos cambiar el paradigma de lo que nos pasa, tenemos que detener las muertes a temprana edad, no podemos seguir mirando para otro lado”.

“El colectivo travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 o 40 años, eso significa que hay una estructura de violencia que atraviesa todos los aspectos de la vida de las personas travesti trans, que han sido históricamente abandonados”, explicó Say Sacayán.

“Basta de Travesticidios”, “Basta de transfemicidios”, “Basta de transhomicidios” y “Aparición con vida de Tehuel Ya”, son las principales consignas del acto convocado por 36 organizaciones de la Diversidad Sexual.

Entre ellas el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Conurbanes por la Diversidad, Asociación Civil Siete Colores, La Cámpora Diversia, Mujeres Trans de Argentina, Frente Orgullo y Lucha, Hombres Trans Argentinos, Cooperativa Nadia Echazú, La Rosa Naranja, Villeres Disidentes, Otrans, Mocha Celis, Correpi, 100% Diversidad y Derechos, Infancias Libres y Mumalá, entre otras.

Si algo viene haciendo el colectivo LGBTTTIQ+ es avanzar, con el horizonte puesto en las permanentes conquistas de derechos. Las urgencias de la comunidad feminista y disidente son múltiples y plantean una exigencia emergente: que aparezca Tehuel. El joven trans desapareció el 11 de marzo en el marco de una entrevista laboral.

Radio abierta frente a la Casa de la Prov de Bs As

Violeta Alonso, secretaria general del CEFyL, Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, hablando en la radio abierta frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Basta de transtravesticidios

¡Aparición con vida ya de Tehuel!

Envio. RL

No hay comentarios:

Publicar un comentario